La réduction programmée en température (RPT) est un outil largement utilisé pour la caractérisation des oxydes métalliques, des oxydes métalliques mixtes et des oxydes métalliques dispersés sur un support. La méthode TPR fournit des informations quantitatives sur la réductibilité de la surface de l'oxyde, ainsi que sur l'hétérogénéité de la surface réductible. La TPR est une méthode dans laquelle un mélange de gaz réducteur (généralement de 3 à 17 % d'hydrogène dilué dans de l'argon ou de l'azote) s'écoule sur l'échantillon. Un détecteur de conductivité thermique (TCD) est utilisé pour mesurer les changements de conductivité thermique du flux gazeux. Le signal TCD est ensuite converti en concentration de gaz actif à l'aide d'un étalonnage de niveau. L'intégration de l'aire sous la concentration en fonction du temps (ou de la température) donne le gaz total consommé.

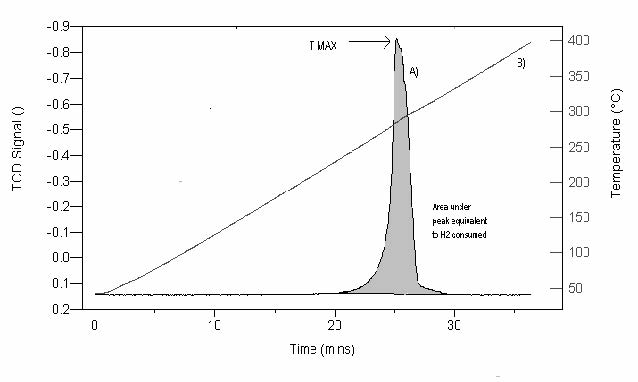

La figure 1 montre un profil TPR pour la réaction MxOy + yH2 → xM + yH2Ooù MxOy est un oxyde métallique. Cette figure illustre un spectre TPR où le pic maximum indique la température qui correspond au taux maximum de réduction. La méthode TPR fournit une image qualitative, et parfois quantitative, de la reproductibilité de la surface du catalyseur, ainsi que de sa grande sensibilité aux changements chimiques résultant des promoteurs ou des interactions métal/support.

. La trace A affiche la sortie du signal TCD en fonction du temps.

La trace B affiche la température en fonction du temps au cours d'une vitesse de chauffage de 10 °C

de la température ambiante à 400 °C.

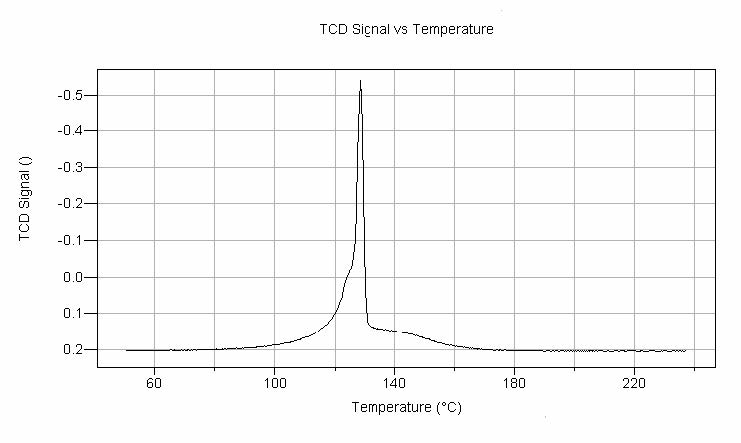

Par conséquent, la méthode TPR convient également au contrôle de la qualité des différentes charges de catalyseur, car les écarts dans les méthodes de fabrication entraînent souvent des profils de réduction différents. La figure 2 illustre un profil TPR pour un oxyde d'argent (AgO) de qualité réactif tamisé à une maille de moins 325. Ces données ont été générées à l'aide d'AutoChem et montrent le signal de conductivité thermique enregistré en fonction de la température. La réaction spécifique est AgO +H2 → Ag +H2O. Trente-six analyses de ce lot particulier d'oxyde d'argent ont été effectuées à l'aide de deux AutoChem différents. Pour ces 36 analyses, le Tmax moyen et leH2 consommé ont été les suivants :

| Moyenne | Sigma | |

| Tmax | 119.43 °C | 7.23 |

| H2 consommé | 95,39 cc/STP | 1,47 cc/STP |

La consommation théorique d'hydrogène pour cette réaction est de 96,72 cc d'hydrogène à STP. Ainsi, la consommation expérimentale deH2 mesurée dans cette série d'expériences était de 99,7 % de la consommation théorique. La TPR produit en fin de compte une réduction globale de l'échantillon ; les pics maximaux sont une indication de la réductibilité de la phase d'oxyde métallique. Une observation attentive de la figure 2 montre un petit pic large à des températures plus élevées que Tmax. Ce pic est attribuable à la réduction d'une partie de l'oxyde en vrac dans l'échantillon. La taille spécifique des particules de l'échantillon est une variable expérimentale importante ; en fait, pour les oxydes en vrac, une augmentation de Tmax est prévue pour une taille de particule croissante. Les résultats du TPR sont fortement influencés par 1) le taux de chauffage programmé, 2) la concentration deH2 dans le flux de gaz et 3) le débit du gaz lui-même. Par exemple, lorsque le chauffage est augmenté, le Tmax augmente également. La diminution de la concentration d'hydrogène dans le gaz en circulation ou la diminution du débit du gaz réducteur augmenterait également le Tmax. Par conséquent, un contrôle précis de ces variables expérimentales, tel que celui disponible dans l'AutoChem, est nécessaire lorsque l'on tente de comparer des données obtenues dans différents laboratoires.

Le signal TCD est représenté en fonction de la température.

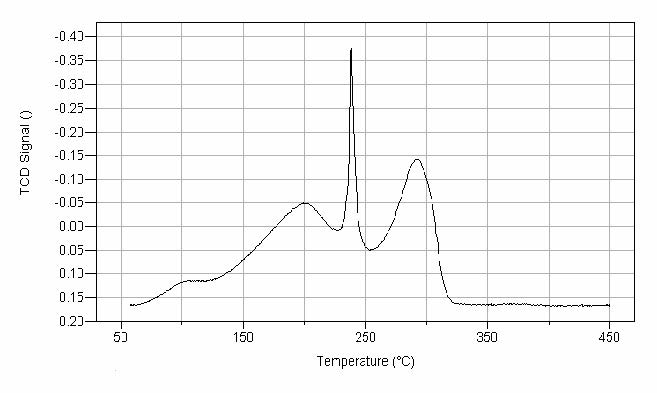

L'un des principaux avantages des méthodes programmées en fonction de la température, telles que la TPR, est qu'elles constituent des sondes très sensibles des surfaces oxydées telles que les catalyseurs sur support. Les méthodes programmées en fonction de la température comptent parmi les méthodes les plus efficaces et les plus rapides pour prendre l'empreinte d'un oxyde métallique ou d'un catalyseur métallique sur support, et sont devenues des méthodes extrêmement précieuses et économiques pour la caractérisation des catalyseurs. La TPR, en particulier, est une technique de caractérisation très sensible qui permet de déterminer l'état d'un catalyseur, notamment lors de l'utilisation d'une nouvelle préparation catalytique ou de la modification d'un catalyseur. La sensibilité structurelle de la méthode TPR est illustrée à la figure 3. Il s'agit du spectre enregistré pour la réduction d'un catalyseur binaire à base d'oxyde métallique de cuivre et de manganèse. Le profil a été obtenu avec 10 % deH2 dans de l'argon circulant à 50 sccm avec un taux de chauffage linéaire de 10 °C par minute. Les quatre surfaces de pics ont été obtenues par une simple intégration de la vallée à la ligne de base ; le volume d'hydrogène consommé a été calculé par une concentration TCD obtenue précédemment.

et d'oxyde de manganèse. La trace affiche le signal TCD en tant que fonction de la température (

).